顎関節の診断とMRIの重要性

TEMPOROMANDIBULAR JOINT & MRI

「歯を守っていくために、顎関節を起点とした治療をおこないます」といわれても、多くの方がピンとこないのではないかと思います。わたしたちがどうして顎関節を重視するのか、ここからは、顎関節の仕組みや構造をじっくりと見ることで、その理由を紐解いていきたいと思います。

図のように、頭の骨は関節窩という"くぼみ"と関節突起という"出っ張り"を持ったところがあり、下顎の先端部分の「関節頭」がこの間にピタッとはまるような構造になっています。顎関節というのは、この上下の骨の接点(耳の穴の少し前)にある関節のことで、とくに下顎とはとても密接につながった組織です。

わたしたちの大切な「歯」は、この顎関節を出発して下顎の骨を下方にたどっていった末端部にあります。

実際の食事のシーンでは、「咀嚼筋」と呼ばれる筋肉が下顎を動かし、下の歯を上の齒にぶつけることで食べ物を砕き、すり潰しています。

また、左右の関節は下顎本体を介してつながっており、どちらがが動くともう一方も連動して動くという性質を持っています。これは、他の関節には例を見ない顎関節だけの特徴です。

下顎を上下前後左右に自由に動かすための関節で「ちょうつがい」のような役割をはたしており、歯を使って食べ物を噛むという動作の「かなめ」ともいえる存在なのです。

ただ、とても重要な役割を担っている反面、咀嚼筋の大きな力を受けて絶えず複雑な動きを繰り返しているため、変調をきたしやすい関節であるともいえます。

顎関節が不安定になってしまうということは、それと地続きの歯の噛み合わせにも大きな影響を及ぼすということで、結果として歯を失ってしまう一つの要因となっています。

不安定な地盤の上に建てられた建物が多くの問題を抱えるのと同じように、顎関節の変化と歯の噛み合わせにはとても密接な関係があるのです。

それでは、顎関節だけが持っている特殊な動きと構造について説明しながら、顎関節の不安定を引き起こしている要因について掘り下げていきましょう。

まずは、顎関節の動きをじっくりと見てみます。通常、わたしたちの体にあるほとんどの関節は、回転運動によって機能しています。

顎関節も他の関節と同じように、回転運動によって下顎を動かしていますが、2cm以上大きく口を開ける場合は、「回転しながら前下方に滑走するように動く」という機能を発揮します。前下方に動かずに回転だけでその場で大きく口を開けると、下顎の組織が気道を圧迫してしまうからです。これは他の関節にはない独特の機能です。

上の写真のペンチをご存知でしょうか。このペンチは、回転の中心をポコッと外して開く大きさを調整できるタイプのペンチです。小さく開くときは最初の位置で開いて、大きく開きたいときは関節の穴をずらして開きます。

顎関節もこれに似た構造を持っており、回転の中心である関節頭を移動させながら開閉運動をおこなっています。上の図のように、口を開けるときは、関節頭が回転しながら関節窩から前方の傾斜に沿って滑り出します。口を閉じる時は、傾斜に沿って後ろに戻り、関節窩の中におさまります。

関節頭は下顎の一部で、左右は繋がっていますので、左右の顎関節はもう一方の動きに連動して動きます。これが、上下前後左右の複雑な動きを生み出すことになり、その結果、わたしたちはほとんどの食べ物を咀嚼することができる雑食動物なのです。

この複雑な動きを可能にしているのは、その特殊な内部構造です。顎関節には、「関節円板」と呼ばれる軟骨のような繊維状の組織があり、関節の頭の部分「関節頭」に帽子のようにのっかって、関節頭の外側と内側に靭帯でしっかりと固定されています。

口を開閉する動作をすると、前方につながっている外側翼突筋(下顎を前方に出すための咀嚼筋)が、関節頭や関節円板、円板の後ろに連なっている「円板後部組織」を一緒に前に動かします。このとき、関節円板は上下の骨の間でクッションのように働き、集中する圧力を分散させる役割を果たしています。

床の傷をふせぐために、家具の下にフェルトのクッションパッドを入れることはよくありますよね?あれを家具の底に貼っておくと床を傷つけずにスーッと引きずって動かすことができます。関節頭と関節円板の関係はこれによく似ていて、関節頭が家具の脚で関節円板がクッションパッドの役割をしていると考えるといいでしょう。

また、関節円板はほとんどが繊維でできているため、栄養を取り入れる仕組みを持っていません。そこで、栄養補給の役割を果たしているのが「滑液」です。

関節はカプセル構造を持っており、その外側を「関節包」という組織で覆われています。滑液はこの関節包の内側の膜から分泌される関節特有の液体で、関節が動いた時に生じる圧力によって、円板に浸透していきます。このような仕組みによって関節円板は栄養を受け取り、正常な状態を保っています。

顎関節を起点として歯科治療を考えていく上では、この関節円板がずれていないか(変位していないか)が重要なポイントになります。

なぜなら、咬合の変化は、関節円板のズレ(変位)が引き金となって起こることが多いからです。

※位置が移動することを「変位」といいます。

※関節には軟骨の存在が欠かせません。滑液は、関節円板のみならず、軟骨にも栄養を供給しています。

外側の関節円板がずれて、いよいよ内側の関節円板が少しずつずれてくると、それに呼応して顎関節の内部の構造が変化し、関節頭の位置の変化を招くことになります。そして、関節頭の変化が下顎の歯列の位置を変化させ、咬合が変わっていくという現象がおきてきます。

関節円板がずれて顎関節が変化してしまう理由は何でしょうか?

一つは、先天的に靭帯が伸びやすいという要因が考えられます。例えば背中の後ろで左右の手を握ることができるような人がこれに当てはまります。靭帯が伸びやすいと、外側翼突筋が引っ張る力に耐えられずに、円板の靭帯が徐々に伸びてしまい、この伸びが円板のずれにつながって顎関節が変化してくるのです。

赤白帽子のゴムが伸びてしまったような状態を想像してみると分かりやすいかもしれません。

2つ目は外側翼突筋の痙攣(スパズム)です。噛み合わせの変化や習慣的な歯ぎしりや食いしばり、頬杖をつく、指しゃぶりをするといったクセ(パラファンクション:食べ物を咀嚼して飲み込んだり、発音したりするときの「機能的な口の動き」以外の特別な動作)が原因で外側翼突筋が痙攣を起こしてしまうのです。

外側翼突筋は顎を前方の方に動かす働きをする咀嚼筋です。通常範囲内の噛む動作以外の過剰な運動や不自然な位置に長時間置かれたままの状態を強いられると、筋肉に痙攣が起こるようになり、この痙攣が持続すると筋肉に部分的な線維化が起こり、筋肉の丈が短くなることで関節円板が持続的に引っ張られるようになります。

関節円板は、関節頭の内側と外側を靭帯で繋がれていますが、内側が他の骨などに挟まれているのに対して、外側は周りに動きを制限するものがほとんどない状態で、比較的自由に動いてしまいます。 そのため、力を受け続けても同時にずれてしまうことはなく、ほとんどの場合、外側の方から徐々に前方にずれていくことになります。(強い外傷を受けた場合は、内側にずれるか外側にずれるかはその時の状況によって異なります。)

外側が完全に関節頭から外れてしまうまでは、内側は最初の位置にとどまったままなので、関節頭の位置の変化はありません。しかし、外側のズレが進行して関節頭から完全に外れると、いよいよ関節円板の内側がずれはじめて、円板の位置によって関節頭の位置に変化が生じてきます。

関節は変化した環境に順応しようとして、関節頭の変形や関節窩の変形を引き起こします。

※変形には炎症反応も伴いますので、場合によっては骨の退行性変化が起き、部分的な骨軟骨炎を起こす場合もあります。

変形して関節頭の位置が変わると、それに直結している下顎の歯列も連動して移動してしまうので、結果的に咬合が変わってしまい、部分的に強く当たる齒が出てくるような状態になってしまいます。

身体はこの状況に順応しようとして、その歯の高さを減らすために「歯ぎしり」や「食い縛り」という生理的反応起こすようになりますが、このときに起こる歯ぎしりや食い縛りは「身体の味方」であり、とても前向きな生理現象といえます。(パラファンクションの中の歯ぎしりや食い縛りは“くせ”です。)

歯ぎしりや食い縛りによって、歯が磨り減ったり圧力で下に沈みこんでいったりすることで、関節の内部に起こった変化の分補正してくれるのです。その結果として噛み合わせが安定すれば、顎関節はそれ以上変化することなく、その位置で順応して落ち着いていくことになります。

ここで重要なことは、関節頭や関節窩の骨は、“うまくいけば”関節円板が移動した位置で変形してその変化に順応してしまうため、すでに「元あった状態」というもの自体がなくなってしまっているということです。つまり、一度変化してしまった顎関節が、自然と元通りになるということはほとんど起こりえないのです。

このように、顎関節の変化を把握するには、まず関節円板のズレに注視する必要があります。当院では、この「関節円板の位置の変化」と「関節頭の退行性変化」に特化して、パイパー博士が提唱している顎関節疾患を分類に準じて、患者さんの顎関節の状況を診断しています。

では、その分類についてご説明しましょう。

日本の顎関節学会では、顎関節に異常が生じても自然と元の状態に戻る場合があると考えられている節があり、顎関節の変化が咬合の変化をもたらすことについての議論すらも現在はありません。

また、顎関節症の原因は噛み合わせだけではなく、患者さんの行動や精神的な問題など、いくつかの要因が重なって起こると考えられていますが、顎関節の病状がそれらの要因とどのように関わりがあって、それに応じてどんな変化が起こるのかということについては、詳細な分類がなされていない状況です。

本来であれば、顎関節を解剖した上で病態を科学的に分類し、その疾患がどのようなものであるかをきちんと定義する必要があります。

当院の診療の根本「Foundational Occlusion」の創案者であり臨床医でもあるMark A Piper,M.D.,D.M.D.(以下「パイパー博士」と記します)は顎関節の疾患を詳しく分類して定義づけ、それぞれの分類に合わせた治療法を提案しています。

パイパー博士

Mark A Piper,M.D.,D.M.D.

ハーバード大学歯学部およびヴァンダービルト医学校卒。一般外科及びオーラル、顎顔面外科医。20世紀の咬合の大家Piter E Dawsonに師事し咬合の基礎であるFunctional Occlusion理論を身に着け、その考えのもと、Functional Occlusionでは補いきれない矛盾点、①Functional Occlusionでは説明できなかった咬合の変化、あるいは②咬合治療の失敗を、顎関節の解剖とMRIにより顎関節疾患を分類し顎関節疾患をしっかりと定義づけ、見事に解き明かし、Foundational Occlusionとして咬合の理論を築き上げた。現時点で顎関節の関節円板の移植手術や関節頭の骨移植手術ができるのは彼とそのパートナーの歯科医だけである。

まず、顎関節の状況を3つの方向から分析します。 1.関節の分析 2.顎関節の状況・位置と咬合の関係 3.痛みのパターンそして、1番目の関節の分析については、さらに3つの視点からの分析を示しています。 1-1.軟組織の変化 1-2.骨の変化 1-3.円板のヘルニアの方向の3つに分類し、軟組織の変化では、関節円板の3次元的な変位を、5つのステージ8分類に分けています。

ここで初めて、軟組織の変化が登場します。軟組織の変化とは主に関節円板の位置の変化のことを指しており、この変化を3次元的にとらえて5つのステージ8分類に分類したのです。

顎関節の疾患を正確にとらえ、正しい診断と的確な治療をおこなうには、この「顎関節軟組織の病理的分類」を無視することはできません。

以下、 が入った図は、Mark A Piper,M.D.,D.M.D.「Piper Level Ⅰ Manual Comprehensive TMJ Science」より引用したものです。

が入った図は、Mark A Piper,M.D.,D.M.D.「Piper Level Ⅰ Manual Comprehensive TMJ Science」より引用したものです。

それでは、この5つのステージ8分類を一つずつ説明します。

StageⅠは正常な円板で、音がせず、静かな関節です。MRI画像では、ほどよい関節腔の幅があり、骨の形態と円板の配列は正常です。

緩んだ外側側副靱帯、筋の過剰活動、円板後部組織のむくみによって外側部分の円板変位が起こります。

円板変位はほとんどの場合、夜中に歯ぎしりをする時に起こりますが、朝起床した時、口を二、三回開閉すると、円板はもとの位置に戻ります。

関節には損傷がありますが、ほとんどの場合、円板の配列は正常です。 MRI画像では、異常なし。本質的には、StageⅡは正常な関節といえます。

StageⅢでは、総じて外側靱帯の全てが緩んでいます。外側部分の円板は前方に変位し、前方位置にとどまります。開口時では、関節頭は円板の外側部分の下にはまり、内側は正常な状態です。関節をここで二つに分けると、内側の半分は正常、外側の半分は変位しているということになります。

閉口時外側での関節円板変位があるのですが、開口時は、関節頭は円板の外側部分の下にはまることはできます。

クリック音がありますが、ほとんどの場合痛みはなく、下顎の移動範囲は正常です。顎関節のMRI画像では、内側部分の円板は正常で関節の高さは減少していないないので、関節腔は正常な状態に映ります。咬合の変化は殆どありません。

※「関節の高さ」は図06の赤と緑で描かれた線の長さのことです。

※「関節腔」は図05の顎関節周辺の解剖図をご参照ください。

外側の円板がより前方に移動してしまったため、開口時関節頭は円板の後方でロックしてしまいます。関節頭が円板を前方に押す状態なので、クリック音はなくなります。内側は正常なので、関節の高さに変化はありません。MRI画像では、関節腔は正常に見えますが、外側の骨の形態には変形がある可能性があります。

実際に関節を解剖してみると、内側は正常で外側には異常がある状態になっています。

※「ロック」とは関節円板が関節頭の上ではなく、前方にある状態のこと。

ほとんどの場合、StageⅢa・StageⅢbともに、まだ内側が正常なため咬合の変化はありません。クリック音やロックの症状はありますが、関節は安定した状態といえます。

StageⅣaはこれまでとは完全に違う状態で、内側にも損傷があり、各ステージの中でも最も変化が多い状態です。

全ての円板は変位しており、変位の度合いは軽い・中・重いに分けられます。

関節円板の変化によって関節頭の形や位置、関節窩の形にも種々の変化がでてきます。そして、この変化に呼応して下顎の歯列に移動が起き、頻繁に咬合の変化を発生させます。

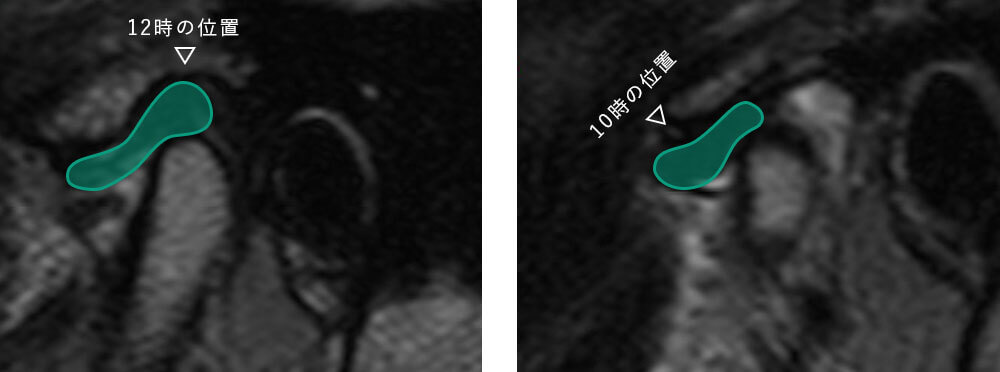

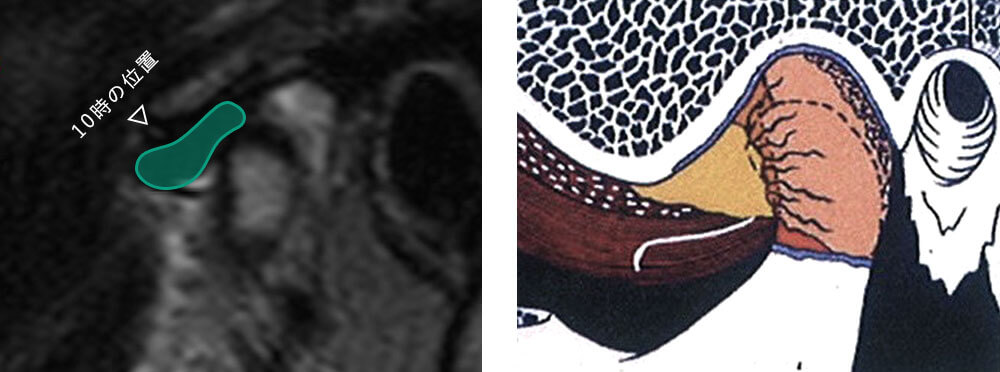

この状態を正確に分析するには、時計の針の位置を考慮した模式図(時計の図参照)を参考にしてMRI画像で円板後方肥厚部部の状態を照合する作業が必要になります。じっくりとご覧ください。このステージでは様々な変化が起こっていることがこの図からお分かりになりますか?今回はこの図の詳しい説明はしませんが、どうしても知りたい方には院長が直接レクチャーしますので、ぜひお電話ください。

なお、MRI画像で関節腔の幅の減少がみられますが、ときには正常な場合もあります。

また、開口時や閉口時に、クリック音が生じます。

円板は著しく変形しており、関節頭は円板の下におさまることができずに、その状態でロックします。つまり、下顎がどのように移動しても円板が関節頭の上に乗ることができない状態です。

円板はすでに関節頭から外れて関節の高さの維持に関係がなく、それに変わって、円板後部組織がその高さの位置に関与してくるので、咬合がより頻繁に変化してきます。

MRI画像で見えることは、関節腔の減少、骨の変形、両側の円板のロックです。

変位した関節円板が方向によっては関節頭内側頭部に供給する血管を圧迫するので関節頭内側頭部は栄養不足に陥って駆血壊死を起こす可能性がStageⅣaよりも10倍高くなります。

円板後部組織に穴が空き、骨と骨の接触で、関節面には急性骨退行が起こり、急性骨関節炎が生じます。

骨は不安定になり、状態はさらに進行しています。また、口を開閉する時に、紙やすりがすり合うような「がーがーという音」が聞こえてるようになります。

骨関節炎により皮質骨の密度は減少することが多く、関節頭が壊死している場合もあります。

StageⅤaと同様に円板後部組織に穴が空いた状態で、関節窩と関節頭が長期間直接こすれ合った結果骨の表面がつるつるになって、かえって滑りが良くなってきます。関節頭はだいたい硬化した密な骨であり、新陳代謝が少ないので、関節状態の変化は起こりません。よって、ここまで変化してしまうと関節は、ようやく安定した状態になり、咬合も比較的安定してきます。

ただし、このステージまでくると、軟組織が完全にない状態なので、関節も軟組織の厚みの分3mmから4mm減少しています。また、骨と骨がこすれ合うことで磨り減ってしまい、関節頭の高さはさらに1mmから2mm減少します。合わせて約5mmの減少が起こっているので、咬合においては悲惨な状態であるということは忘れてはいけません。

このように、関節円板の位置によって症状も治療法も治療の予後も違ってきます。同時に、StageⅡを超えると、外科手術を行わずに顎関節を元の状態に戻すことは、ほとんど不可能だということもわかります。

外科手術ができる口腔外科医がいない日本では、「これ以上悪化させないようにする」ことが、顎関節治療の最も重要なポイントなのです。

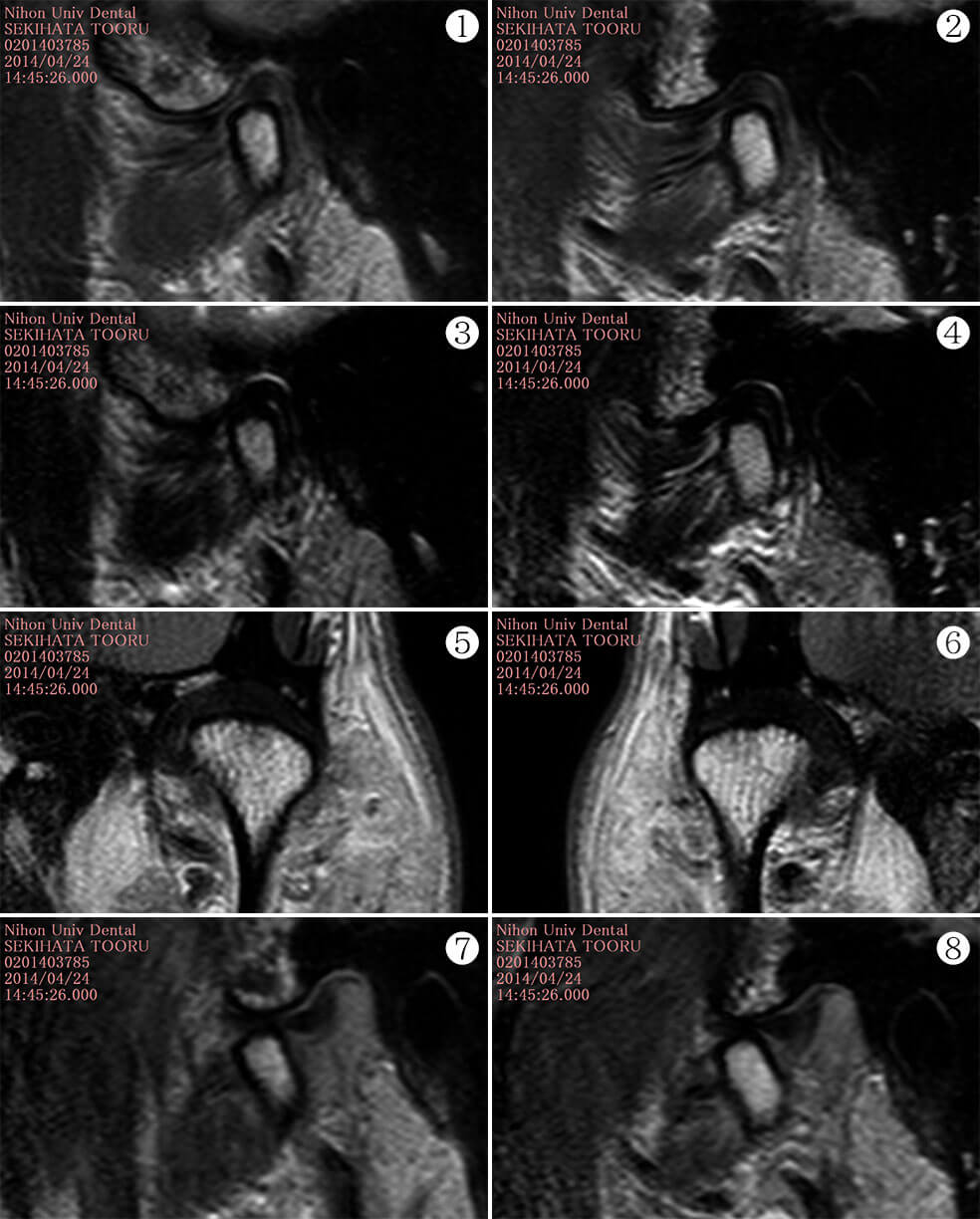

パイパーの分類に当てはめて顎関節の状況を診断するには、患者さんの関節の中を覗く必要があります。従来の顎関節診断は、触診や聴診など外側からの間接的な診断で内部を類推するしか方法がありませんでしたが、直接映像で可視化することのできるMRIの登場がその世界を一変させました。

顎関節の疾患は、外傷で急激な力が加わった場合を除いて、その多くは関節円板を主体とした「軟組織」の変化から始まっています。軟組織は立体的に変化しますので、前から横から上から下から3次元的に状況を把握しないと正確な診断ができません。

歯科用のCTを使えば、内部を立体的にとらえることができますが、実はCTは機能上硬い組織しか映らない機器です。3次元的に分析ができて、かつ軟組織をはっきりと捉える方法は、今のところMRIしかないのです。

MRIで出力された画像を診断することによって、口を開閉した時の関節円板の位置や円板後部組織の状態、関節頭や関節窩の変形の状況などを分析し、先ほどのパイパーの分類に当てはめて病態を確定することができるのです。 つまり、MRI画像がないことには、顎関節の正確な診断をおこなうことができないということです。

ここまで、顎関節と歯の関係に始まり、その仕組みや構造、変化の原因やMRIを使った正しい診断方法についてご説明してきました。そろそろ、実際にどのような治療がおこなわれるのか気になってきたのではないでしょうか。

ここからは、実際の症例をご紹介しながら、顎関節を起点とした歯科治療とはどのようなものなのかをご紹介していきたいと思います。

患者さんは64歳の男性で、初めて当院にいらっしゃったときは、このようなお話をされていました。

4~5年前スルメを咬んだら顎が抜けた感じになり、右顎関節が痛くなってしまいました。口腔外科を受診して、マウスピース治療で症状は落ち着いたので、とりあえずの歯科処置としてむし歯の治療をしていましたが、不安はどこかに残ったままでした。

そんな時、本屋さんである歯医者さんの書いた本の題名に目をひかれて、そのA歯科クリニックに移りました。ところが、1年間治療に通ったのに、左側が自分の歯で噛んでいるような気がしません。さらに、左下の小臼歯にも揺れを感じてきたので、そのことについて何回か訴えて、根の治療もやり直したんですが、症状は変わらずお手上げの状態でした。

結局最後にたどり着いたのがセキハタ歯科医院でした。

このお話を聞いた時のわたしの直感は、「以前の歯医者さんが、顎関節の変化や顎の自然な動きを考慮せずに、治療を行ってしまったのではないか」ということでした。

これまでお話ししてきたように、顎関節の内部の変化は結果として噛み合わせの変化を招きます。噛み合わせが変わると、特定の歯に大きな力が継続してかかるようになります。力を受けている歯は、最初は頑張っていても、やがて耐えきれなくなってグラグラと揺れてきたり、硬いものが噛めなくなってきたりといった症状があらわれます。

以前の歯医者さんの本を読んだ限りでは、咬合を重視しているようにも思えたとのことのですが、患者さんに当時の状況を詳しく聞いてみると、最初の検査で患者さんの噛み合わせの診査はほとんどおこなわれなかったようでした。むし歯や根の治療・保存不可能な歯はインプラントの処置を含めて全体的に歯の治療はおこなわれましたが、顎関節はもとより、全体の噛み合わせや咬合のバランスさえも考慮されていませんでした。

その結果として、今までの顎の動きをさまたげるような位置に補綴物(人工の歯)を取り付けられてしまって、患者さん自身が心地よく噛むことができなくなっていたのでしょう。

この状況を解決するには、まず顎関節の状況がどうなっているのかを把握する必要があります。顎関節という「噛み合わせの要」に起こっていることを正しく診断し、状況に応じた適切な治療を施していくことが異和感の解消につながっていきます。

当院では、治療に入る前の口腔ドックの一環で、MRI画像の診断をおこなっていますので、提携の大学病院をご紹介してMRIを撮影していただき、その画像を当院で分析して診断することになりました。

口腔ドックについて

実際に撮影したMRI画像を診断すると、左右の顎関節の病理的分類は、左がPiper Stage Ⅳa12時、右がPiper Stage Ⅳa10時でした。分類の表でご説明したように、StageⅣaでは関節円板の内側が離脱し始め、「咬合が変化」してくるため、元の状態に戻すことが非常に困難な状況だと考えざるをえません。パイパー医師であれば外科手術を奨めるステージです。

とくに、右側の顎関節の内部の状況は、左側よりもさらに大きく変化して移動しているため、放っておくとStageⅣbに移行してしまいます。StageⅣbまで進行すると、今度は関節頭の上部内側に栄養を供給している血管が遮断され、関節頭が壊死してしまう危険性がStage Ⅳaよりも10倍も増してしまうため、これ以上悪化させない治療をおこなうことが肝要です。

顎関節の病理分類について詳しくはこちら

ここからさらに口腔ドックによる調査を進めていくと、やはり当初のわたしの直感が外れてはいなかったことがわかりました。

以前の歯医者さんが、顎関節と齒の噛み合わせの関係をほとんど気にせずに被せてしまった「補綴物(補綴に使用する人工物)」が大きな問題を引き起こしていたのです。

※補綴とは:身体の欠損した部位の形態と機能を人工物で補うこと。歯冠や歯の欠損を、義歯、クラウン、ブリッジなどの人工物を用いて修復することを指します。

噛み合わせの診査や顎関節の診断をおろそかにしたまま補綴物を作ってしまったことで、下顎が自然に動く位置の途中に障害物ができたような状態になってしまいました。こうなると、上下の歯が合わさる心地の良い位置から以前の歯医者さんが人工的に設定した位置に誘導されてしまうので、その状況ではしっくりときません。患者さんが言われる「自分の歯で噛んでいる気がしない」という感覚が生まれていたのではないかと思います。

さらに、下顎をずらされたおかげで噛み合わせが偏ってしまい、一部に極端に力が集中する状況を作りだし、左下の小臼歯のぐらつきが引き起こされたのです。

その上、患者さんは自分自身の顎を前後左右に自由に動かせなくなってしまい、とても窮屈で不快な状況に陥ってしまっていたのです。

こうして原因を特定できたことによって、わたしたちがこれからおこなう治療の内容がはっきりと見えてきました。

ここまできたらいよいよ治療ですが、顎関節の治療にはどのような方法があるでしょうか。パイパー医師であれば、外科的治療を選択して完全な回復をおこなうかもしれませんが、前述のように外科治療ができる医師や歯科医は、現時点ではこの日本には存在しません。

すでにお話しした通り、顎関節の治療は「元の状態に戻す治療」ではなく、「これ以上悪くならない治療」しか方法がないのです。

そこで、当院が現時点で考える最善の方法が「咬合調整」です。これは、その時点での顎関節の状況に合わせて、歯の表面の形を調整し、全ての歯が均一に接触させて咬合を安定させる治療法で、咬合の安定によって顎関節を安定させることを目的としています。生涯にわたって歯を健全に保つための治療と言い換えてもいいかもしれません。

咬合調整についてはこちら

この患者さんの場合は、左より右の方が悪化していますので、右の顎関節のステージを優先して考えた咬合調整をおこないました。StageⅣaの10時の場合は、関節頭の上にあるはずの関節円板は既に前方にずれてしまっているので、関節頭の上は円板後部組織が大半を占めている状態です。

下顎を誘導して、関節頭が関節窩に無理なく自然におさまる位置にもっていくのが再現性もあるので理想的ではありますが、円板後部組織は関節円板と違って軟らかい組織ですので、関節頭の圧迫に耐え切れずに穴があいてしまう危険があります。

そこで、

「1.取りあえず患者さんが習慣的に歯を合わせる位置で、全体の歯がきちんと均一に当たるようにすること」

「2.前歯部がガイドして前方や側方に顎を動かしたとき臼歯部に隙間ができる状況を改善すること」

この2つを目的として治療をおこなうことにしました。

まずは、以前の歯医者さんで作った補綴物の中で、不適切と思える補綴物を撤去して、治療用冠に置き換えました。治療用冠というのは、加工がしやすい樹脂素材で作られた冠で、咬合調整という治療には欠かせない手段です。

治療用冠について詳しくはこちら

咬合調整を何度か重ねていくと、顎の動きに合わせた噛み合わせが少しずつ整ってきます。この時期には治療用冠が外れてしまう場合もありますが、これはまだ咬合が偏っているというサインでもあります。加工しやすい素材で治療用冠を制作するメリットは、このようなサインをキャッチして、その時点で即座に改善するための調整を繰り返すことができるからなのです。

こうして、患者さんの顎関節にあった咬合状態を探っていった結果、当初の異和感もすっかり取れ、元のように顎を自然に動かすことができるようになりました。ご本人は、「他人の歯ではなく、自分の歯のように自然に噛める!」と喜んでおられます。

この患者さんの場合は、定期的に噛み合わせをチェックして、変化があればまた咬合調整をしていかなくてはならないので、現在は「咬合管理型定期検診」のステージへと移行されて、現在も定期的に通院されています。

ここまでのお話は、当院の治療の根幹と言える部分であり、他の患者さんの場合でも同じように、顎関節の診断結果を起点として治療の内容や方針を決めています。顎関節の状況を調べるには、患者さんのお口の状態を把握する口腔ドックが欠かせません。次のページではこの口腔ドックについて詳しいお話をしようと思います。